「RIKKYO ゴールボール架け橋プロジェクト」ゼロからの挑戦を振り返って

コミュニティ福祉学部福祉学科4年次 節丸 真愛さん

2025/02/17

立教生のキャンパスライフ

OVERVIEW

2024年12月2日、コミュニティ福祉学部学術推進資金のご支援を受け、新座キャンパスで「RIKKYO ゴールボール架け橋プロジェクト」を開催しました。パリパラリンピック金メダリストを含む現・元ゴールボール日本代表の男女選手5名、スタッフ1名にご協力いただき、ゴールボール体験会(約3時間半)と交流会(約1時間半)を実施。準備から当日の運営までを担った、節丸真愛さん(コミュニティ福祉学部福祉学科4年次)が報告します。

開催の経緯

当日の様子(前列左から、節丸さん、萩原紀佳選手、田口侑治選手、金子和也選手、佐野優人選手、高田朋枝選手。中列左、スタッフの徳永梨沙さん)

(※)学術研究の推進を格段に図ることを目的に、学外との連携や大型外部資金の獲得を視野に入れた高度にして独創的な研究プロジェクトを助成する

(※)コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科3年次 鶴岡美怜さん、スポーツウエルネス学部スポーツウエルネス学科2年次 矢端未結さん、コミュニティ福祉学部福祉学科2年次 齋藤花凜さん、コミュニティ福祉学部福祉学科2年次 星梢さん

当日の様子

約1分半の動画(制作:鶴岡さん)にて当日の様子をご覧ください。

<体験会>

1年生から大学院生まで幅広い学年から約20名が参加してくれました。まずはアイスブレイクとして見えない状態でコミュニケーションを取るゲームに挑戦。ゲスト選手たちにも参加していただき、とても盛り上がりました。

アイシェードをした状態でグループを作るゲーム、声や手拍子が鍵に

選手たちのレクチャーのもと、ディフェンスの姿勢を練習

あちこちから聞こえてくるのはいつの間にか誕生したそれぞれのチームオリジナルの円陣!

みんなを引っ張ってくれる選手たちを中心にチームも一致団結

フォームがカンペキであるがゆえに、方向感覚を失っている様子が見学者たちのツボに

感覚を研ぎ澄ますからこそ、味方の攻撃を応援する気持ちと距離感を掴めない怖さが入り混じる

周りが見えなくて不安になるからこそ、チームメイトたちの声が勇気をくれる!

エキシビションのゲスト選手VS学生選抜チーム、容赦のない攻撃に会場も大盛り上がりに

<交流会>

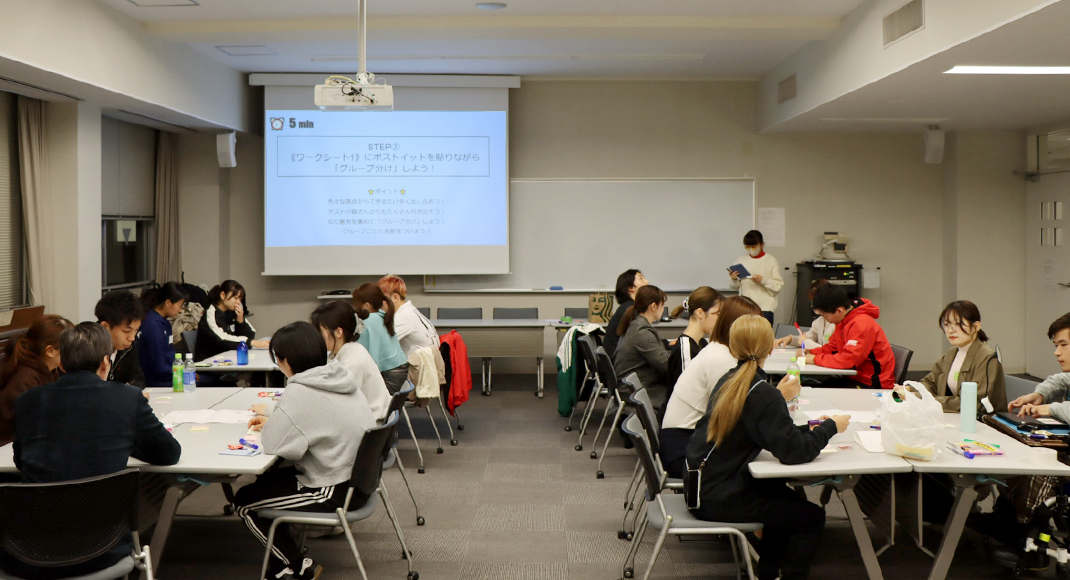

体験会後は教室に移動し、交流会。ゲスト選手への質問会や彼らも交えてのグループワークを行いました。

競技を始めたきっかけや選手として大切にしていることなど、輪になってアットホームな質問会

ゲスト選手×立教生だからこそできる新しいアイデアが次々と

ワークショップ終了後も会話が盛り上がり、選手からメダルをかけてもらう場面も

イベント運営を通しての気づき

また、地道な準備を丁寧に進めるからこそ、実現が見えてきてワクワクできると気がつきました。参加者募集のチラシ作成や広報活動、ゲストとの打ち合わせ、備品の準備・手配、タイムテーブルやスライドの作成、チーム分け、当日のオペレーションの整理…。さらに、「優勝に加えて個人賞も作って賞状も渡したい」「BGMを流して盛り上げたい」「最後にサプライズで1日を振り返る動画を流したい」などクリエイティブな案が出るほど必要な準備も増えましたが、当日それらがつながっていく喜びは何にも代えがたいものでした。企画を形にしていくフローを一貫して経験できたことは大きな財産になったと感じています。ゼロからの企画で大変なこともたくさんありましたが、仲間とともに挑戦すること、「場」をデザインすること、そしてゴールボールというスポーツが大好きな自分に改めて気づくことができました。

次のアクションへ

イベント終了後には、ゲストの皆さまから「今後も立教大学とコラボしていきたい」とありがたいお言葉をいただきました。また、運営振り返りでの仲間の言葉が印象的でした。「この企画に意義があるとするなら、多分それは次のアクションに動かせたその時だと思う」。今回得た気づきと学びを力に、次は何ができるか。一歩ずつ成長しながらこれからも挑戦していきたいと思っています。応援してくださる方、ゴールボールを通して笑顔を交わせる仲間の輪が広がっていけば本当に嬉しいです。

最後に、一緒に走り抜けてくれた運営チームの仲間はどこまでも心強い存在です。そして、ご協力いただいた選手・スタッフならびに日本ゴールボール協会の皆さま、多くのご指導とご支援をいただいた先生方・コミュニティ福祉研究所の皆さま、興味を持って参加してくれた学生のみなさん、携わってくださった全ての方のおかげで、「やりたい」という想いだけで始まったこの企画を実現できたのだと思っています。本当にありがとうございました。

※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。

CATEGORY

このカテゴリの他の記事を見る

立教生のキャンパスライフ

2025/02/18

分子を創出する研究に励む一方で、実験の楽しさを伝える活動に尽...

大学院理学研究科化学専攻博士課程後期課程1年次 若狹 優惟さん(2022年理学部化学科卒業)