2025/01/24 (FRI)

【資料紹介】「渥美火力増設反対運動資料」(S16)について(1): 運動の概要

共生社会研究センターRA(リサーチ・アシスタント)

立教大学大学院文学研究科博士後期課程 阿部晃平

みなさん、こんにちは。共生社会研究センターRAの阿部晃平です。

今回の記事では、1970年頃からおよそ10年間にわたって展開された、愛知県の渥美火力増設反対運動に関わる資料群について、2回に分けてご紹介します。今回は運動の概要についてご説明したいと思います。

立教大学大学院文学研究科博士後期課程 阿部晃平

みなさん、こんにちは。共生社会研究センターRAの阿部晃平です。

今回の記事では、1970年頃からおよそ10年間にわたって展開された、愛知県の渥美火力増設反対運動に関わる資料群について、2回に分けてご紹介します。今回は運動の概要についてご説明したいと思います。

渥美火力増設反対運動とは?

中部電力渥美火力発電は、1969年に中部電力によって渥美半島の先端に建造された発電所です。当初は2機(100万キロワット)による稼働が想定されていましたが、突如、1970年4月に第3、第4号機(400万キロワット)の計画が発表されました。渥美の人びとは、1・2号機の建造自体には反対していませんでしたが、唐突な増設の告知に加え、1・2号機の着工に伴う道路の荒廃や騒音などの実害が生じるにおよび危機感を抱きはじめ、各地で公害に関する勉強会が開かれるようになりました。

県会議員であった清田和夫氏と町会議員の森下隆蔵氏が、「ミニ渥美」と題された葉書サイズのミニコミを作り、町内の数百戸に配ったのが最初期の反対運動でした。増設計画が町民に周知されるにつれて、地区の労働組合の一部からも反対の声が上がり、また渥美郡医師会は医療の現場から公害の危険性を訴えました。資料寄贈者の北山郁子氏は、渥美町の開業医(産婦人科)であり、「渥美の公害勉強会」の創設者でもありました。この会は1970年10月に行われた公害勉強会で結成されたもので、今後の運動の中心的な役割を担ってゆくことになります。

県会議員であった清田和夫氏と町会議員の森下隆蔵氏が、「ミニ渥美」と題された葉書サイズのミニコミを作り、町内の数百戸に配ったのが最初期の反対運動でした。増設計画が町民に周知されるにつれて、地区の労働組合の一部からも反対の声が上がり、また渥美郡医師会は医療の現場から公害の危険性を訴えました。資料寄贈者の北山郁子氏は、渥美町の開業医(産婦人科)であり、「渥美の公害勉強会」の創設者でもありました。この会は1970年10月に行われた公害勉強会で結成されたもので、今後の運動の中心的な役割を担ってゆくことになります。

「渥美の公害勉強会」の活動

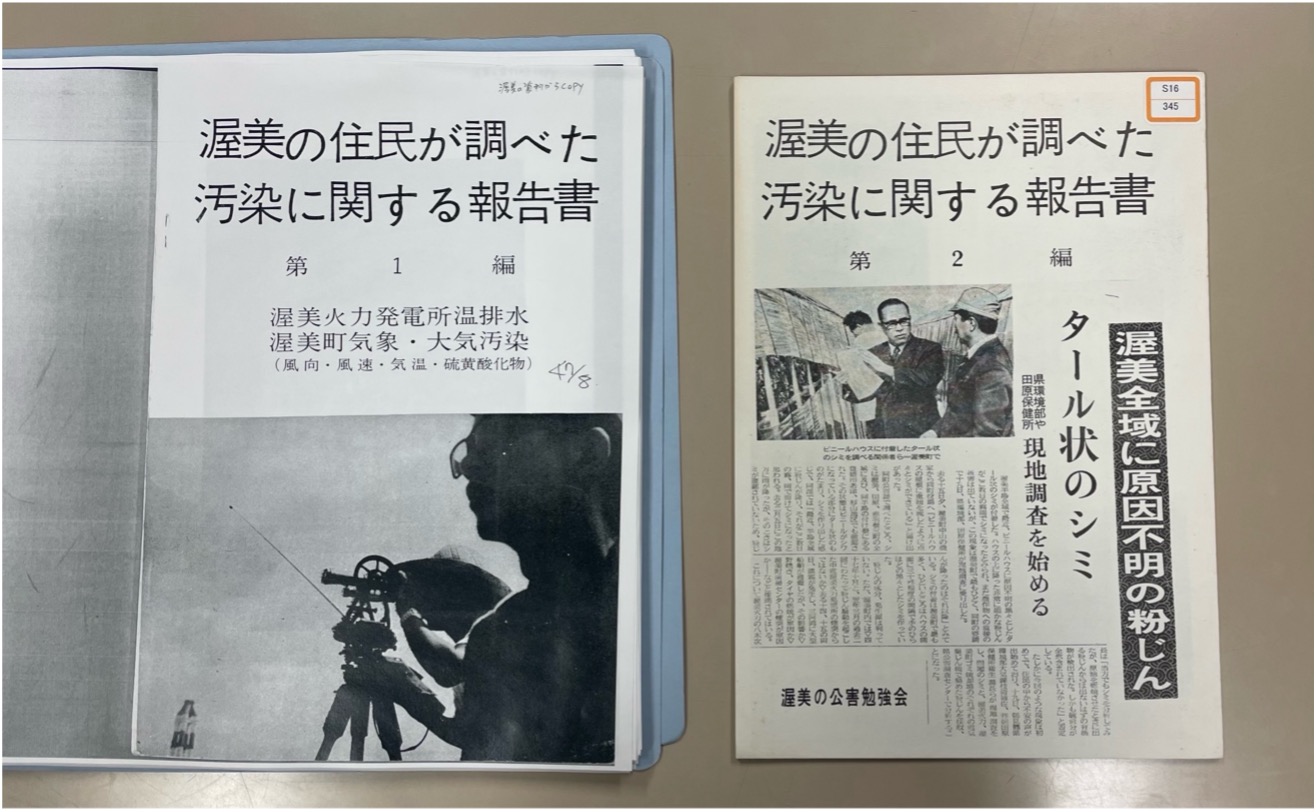

写真1 『渥美の住民が調べた汚染に関する報告書(第1編・第2編)』

「渥美の公害勉強会」は、3号機着工が迫るなか、温排水による漁場の荒廃や、排煙にともなう気象変動の調査を大学の研究員とともに実施するなど、精力的な活動を続けました。公害の発生原因となりうる逆転層の存在や、温排水が海の生態に大きな影響を与えることなど、これまでの中電の説明とは異なる実態を科学的に検証し、1972年の夏に『渥美の住民が調べた汚染に関する報告書』(第1編、第2編)にまとめました(資料ID345, 346)。この報告書は対話形式で書かれていますが、その背景には、公害の実態を明らかにするためだけではなく、農業や漁業などの地場産業の将来を考えるうえで助けとなる、平易な基礎的資料として活用してほしいとの、渥美の行く末を見据えた北山氏の願いがありました。巻末に附された橘進氏による住民運動のまとめは、住民運動を主導した当事者が語るもっとも雄弁な総説でもあります。

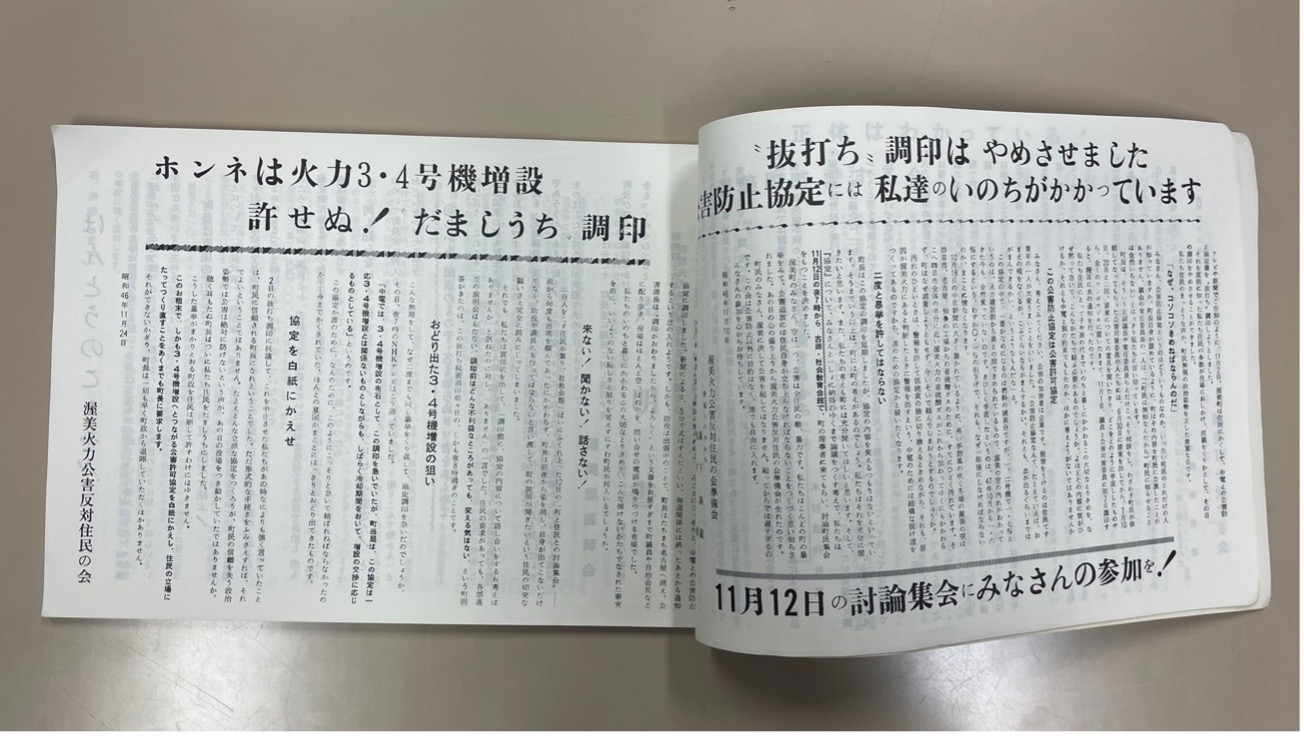

写真2 『記録・渥美の住民運動2 配布されたチラシ集』

増設反対派の住民による調査結果が次々と公表される一方で、中電側も事前に漁業組合に対し協力金を払うことで懐柔していたため、増設賛成派も一定数おり、反対派との対立が71年の夏頃から顕在化しはじめました。両陣営の対立は、日々交わされた非常に多くの折り込みチラシから窺い知ることができます。『記録・渥美の住民運動2 配布されたチラシ集』(資料ID394)は、1970年9月から79年までに配布されたすべてのチラシを時系列順に綴じたものですが、賛成派だけではなく、それに対抗する反対派のチラシも収録されている点において注目に値します。まさに編集後記で橘進氏が書かれているように、「チラシはそのときどきの主張、訴え、報告が一番なまなましく、地声でかかれていますから、当時を知る資料としてこれ以上のものはありません」。

全国規模の交流

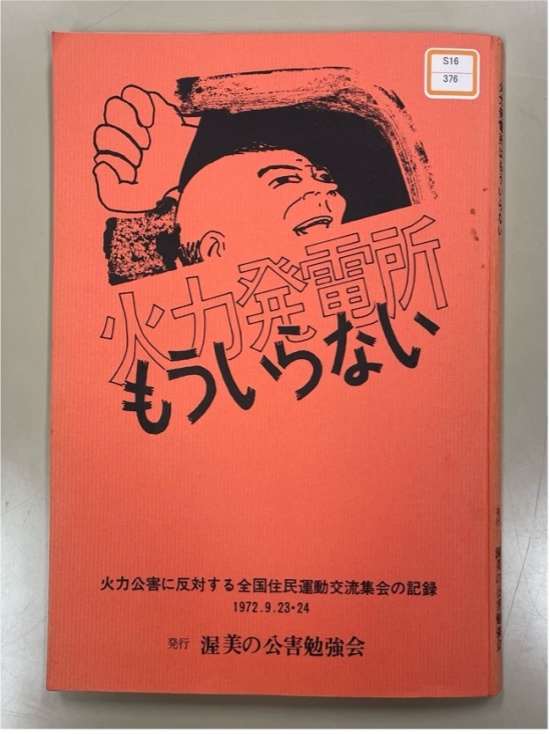

写真3 『火力発電所もういらない 火力公害に反対する全国住民運動交流集会の記録』

1972年9月には、「渥美の公害勉強会」が発起人となって呼びかけを行い、「火力公害に反対する全国住民運動交流集会」が渥美町で開催されました。火力発電の建設や増設に反対する25の住民団体が全国各地から参集し、2日間にわたり活気ある議論や情報の交換が行われました。北山氏の後年の回顧によれば、参加者たちはこの呼びかけを「渥美からのラブレター」と受け取ったそうです(北山2005)。本資料群に渥美以外の地域の資料が多数含まれているのは、交流集会をきっかけとして、「渥美の公害勉強会」が全国の反火力運動のハブ的役割を果たしていたことに一因があります。集会後には「反火力公害住民運動全国連絡協議会準備会」が組織され、以後1980年まで、全国各地で同様の集会が計7回開かれることになります(第2回千葉県銚子市、第3回北海道伊達市、第4回兵庫県姫路市、第5回福岡県豊前市、第6回広島県福山市、第7回愛知県豊橋市)。初回の記録は、『火力発電所もういらない 火力公害に反対する全国住民運動交流集会の記録』(資料ID376)に収められています。

増設反対の動きは2人の町長のリコールにまで発展しましたが、その後の町長選ではいずれも僅差で反対派の代表は敗れ、1979年6月に増設の起工式が行われました。渥美の人びとの10年間にわたる闘いは、最終的には増設を許す結果とはなりましたが、さきに述べた通り、「渥美の公害勉強会」は全国規模の集会の起点となり、1970年代から本格化する環境権をめぐる各地の公害訴訟において重要な役割を果たしたことは疑いえません。なお、2025年1月現在、1号機と2号機は経年劣化のためすでに廃止されており、3号機と4号機も燃料費の高騰などを理由に操業を停止しています。

次回は、具体的な資料の整理方法についてご紹介したいと思います。

増設反対の動きは2人の町長のリコールにまで発展しましたが、その後の町長選ではいずれも僅差で反対派の代表は敗れ、1979年6月に増設の起工式が行われました。渥美の人びとの10年間にわたる闘いは、最終的には増設を許す結果とはなりましたが、さきに述べた通り、「渥美の公害勉強会」は全国規模の集会の起点となり、1970年代から本格化する環境権をめぐる各地の公害訴訟において重要な役割を果たしたことは疑いえません。なお、2025年1月現在、1号機と2号機は経年劣化のためすでに廃止されており、3号機と4号機も燃料費の高騰などを理由に操業を停止しています。

次回は、具体的な資料の整理方法についてご紹介したいと思います。

参考文献

北山郁子「中部電力渥美火力発電所増設反対運動の十年」、『焔の群像:「愛知方式」愛知の住民・市民運動28年の軌跡』(健康と環境を守れ!愛知の住民いっせい行動実行委員会、2005年)所収、119–24頁。

田中裕「公害反対運動における「場所」と運動体の相互接続−補助線としての「地域間」の連帯−」、『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』別冊26巻1号(2018年)、171–81頁。

田中裕「公害反対運動における「場所」と運動体の相互接続−補助線としての「地域間」の連帯−」、『早稲田大学大学院教育学研究科紀要』別冊26巻1号(2018年)、171–81頁。

お問い合わせ

立教大学共生社会研究センター

コラムについてのその他の記事

-

2025/01/24 (FRI)

【資料紹介】「渥美火力増設反対運動資料」(S16)について(2): 整理方法